今日の札幌は、昼過ぎから雨が降り始めて

一段と寒さも増してきました。

もう帰宅する時間になると、

長袖どころか上着が必要になってきました。

先週、お伝えしましたが先日3日は「中秋の名月」十五夜でしたね。

雲もなく綺麗にお月様も見えました。

煌々と輝く月は、さすがに月見をするだけの見応えがありますね。

ウサギは見えたかな?

ということで、今週の手ぬぐいは「うさぎ」です。

紺色の地色に白抜きで、

丸くなって横を向いたり、正面を向いたりしたウサギの柄を配しています。

まん丸なウサギは月を思わせますね。

ウサギは古くから親しまれている小動物で

「古事記」の「因幡の白兎」や「かちかち山」や「ウサギとカメ」などにも登場します。

いずれもすばしっこくて、ずる賢いけどチョット抜けているキャラクターで描かれることが多く

往々にして最後には痛い目に遭ったりすることが多いようです。

他には、ことわざや慣用句などに使われることも多く

「脱兎の如く」や「二兎を追う者は一兎も得ず」など身近に使われていますね。

最近は、鳴き声が小さく世話が簡単なためペットとしても人気が高いようです。

一段と寒さも増してきました。

もう帰宅する時間になると、

長袖どころか上着が必要になってきました。

先週、お伝えしましたが先日3日は「中秋の名月」十五夜でしたね。

雲もなく綺麗にお月様も見えました。

煌々と輝く月は、さすがに月見をするだけの見応えがありますね。

ウサギは見えたかな?

ということで、今週の手ぬぐいは「うさぎ」です。

紺色の地色に白抜きで、

丸くなって横を向いたり、正面を向いたりしたウサギの柄を配しています。

まん丸なウサギは月を思わせますね。

ウサギは古くから親しまれている小動物で

「古事記」の「因幡の白兎」や「かちかち山」や「ウサギとカメ」などにも登場します。

いずれもすばしっこくて、ずる賢いけどチョット抜けているキャラクターで描かれることが多く

往々にして最後には痛い目に遭ったりすることが多いようです。

他には、ことわざや慣用句などに使われることも多く

「脱兎の如く」や「二兎を追う者は一兎も得ず」など身近に使われていますね。

最近は、鳴き声が小さく世話が簡単なためペットとしても人気が高いようです。

PR

今日の札幌は強い風が吹き、雨も降ってきました。

荒れた天気になりそうです。

昨日までは雲もなく良い天気で

昼間でも綺麗な半月を見ることが出来ました。

ここから徐々に大きくなっていき、

今週土曜、10月3日は「中秋の名月」十五夜です。

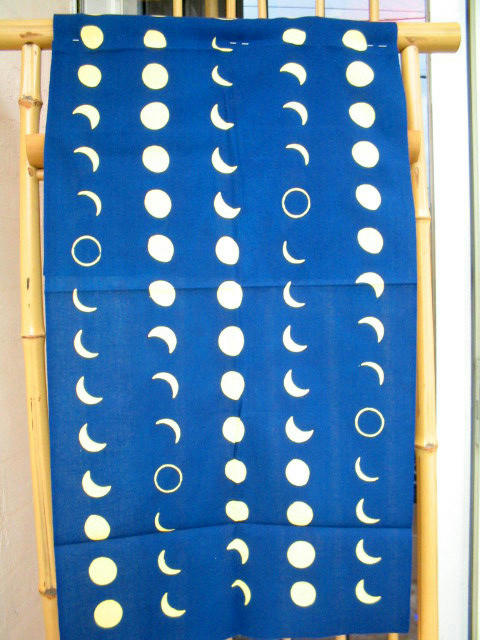

とくれば、当然今週の手ぬぐいは「月の満ち欠け」です。

月夜の夜空を思わせる濃い青色の地色に

黄色で、五列に渡り月の満ち欠けした様を順に並べて配しています。

同じ柄が並ぶのではなく、徐々に変化していくので

畳んで使うよりも、テーブルセンターなど大きく広げて使いたいですね。

北半球では太陽と月の角度から一番綺麗に月が見える時期が

陰暦(旧暦)の8月15日に当たることから

供物を捧げ豊作を祈った事から月見が始まったそうです。

旧暦の8月15日が「十五夜」、9月13日が「十三夜」と呼ばれ

平安時代から貴族達が詩歌を呼んだそうです。

ちなみに十五夜に供える、並べて積んだ団子は元々里芋だったそうです。

「月見」は習慣だけではなく、「月見そば」や最近では「月見バーガー」など

卵を落として月に見立てることも多いですね。

今年は、例年に比べてチョット遅いですが

たまにゆっくり眺めて先人達の思いに耽ってみるのも良いかもしれません。

荒れた天気になりそうです。

昨日までは雲もなく良い天気で

昼間でも綺麗な半月を見ることが出来ました。

ここから徐々に大きくなっていき、

今週土曜、10月3日は「中秋の名月」十五夜です。

とくれば、当然今週の手ぬぐいは「月の満ち欠け」です。

月夜の夜空を思わせる濃い青色の地色に

黄色で、五列に渡り月の満ち欠けした様を順に並べて配しています。

同じ柄が並ぶのではなく、徐々に変化していくので

畳んで使うよりも、テーブルセンターなど大きく広げて使いたいですね。

北半球では太陽と月の角度から一番綺麗に月が見える時期が

陰暦(旧暦)の8月15日に当たることから

供物を捧げ豊作を祈った事から月見が始まったそうです。

旧暦の8月15日が「十五夜」、9月13日が「十三夜」と呼ばれ

平安時代から貴族達が詩歌を呼んだそうです。

ちなみに十五夜に供える、並べて積んだ団子は元々里芋だったそうです。

「月見」は習慣だけではなく、「月見そば」や最近では「月見バーガー」など

卵を落として月に見立てることも多いですね。

今年は、例年に比べてチョット遅いですが

たまにゆっくり眺めて先人達の思いに耽ってみるのも良いかもしれません。

先週末から今週に掛けて、

数年に一度しか繋がらないシルバーウィークですね。

今日の札幌は曇り空ですが、冷たい風が流れ

朝の冷え込みもかなり厳しく感じてきました。

「暑さ寒さも彼岸まで」とは、まさしくその通りです。

今日21日は「敬老の日」で、23日は秋分の日

徐々に山も色づき初め秋も深まってきましたね。

そんな、秋の七草にも数えられる

今週の手ぬぐいは「撫子」です。

鮮やかな山吹色の地色に、

白く大小の撫子の花柄で抜いています。

撫子は、平安時代から園芸品種として栽培され

日本固有種と外来種を掛け合わせられ多数の品種があります。

また、夏から秋にかけて花を咲かせるところから

「常夏」とも呼ばれ人々に愛されてきました。

「撫でし子」ともとれるため、万葉集や枕草子などの和歌などで

子どもや女性に例えられることが多く

そんなところから女性を賛美する言葉として

「やまとなでしこ」と言われるようになったとか。

ちなみに秋の七草は

「おみなえし・おばな・ききょう・なでしこ・ふじばかま・くず・はぎ」です。

先週の定休日には、日本で一番早い紅葉を見に

北海道の屋根と呼ばれる大雪連峰の最高峰旭岳に行って来ました。

天気はイマイチでしたが、ちょうど紅葉も見頃でキレイでしたよ。

数年に一度しか繋がらないシルバーウィークですね。

今日の札幌は曇り空ですが、冷たい風が流れ

朝の冷え込みもかなり厳しく感じてきました。

「暑さ寒さも彼岸まで」とは、まさしくその通りです。

今日21日は「敬老の日」で、23日は秋分の日

徐々に山も色づき初め秋も深まってきましたね。

そんな、秋の七草にも数えられる

今週の手ぬぐいは「撫子」です。

鮮やかな山吹色の地色に、

白く大小の撫子の花柄で抜いています。

撫子は、平安時代から園芸品種として栽培され

日本固有種と外来種を掛け合わせられ多数の品種があります。

また、夏から秋にかけて花を咲かせるところから

「常夏」とも呼ばれ人々に愛されてきました。

「撫でし子」ともとれるため、万葉集や枕草子などの和歌などで

子どもや女性に例えられることが多く

そんなところから女性を賛美する言葉として

「やまとなでしこ」と言われるようになったとか。

ちなみに秋の七草は

「おみなえし・おばな・ききょう・なでしこ・ふじばかま・くず・はぎ」です。

先週の定休日には、日本で一番早い紅葉を見に

北海道の屋根と呼ばれる大雪連峰の最高峰旭岳に行って来ました。

天気はイマイチでしたが、ちょうど紅葉も見頃でキレイでしたよ。

更新時間が遅くなりました。

今日の札幌は、時折強い日差しで暑い一日でした。

夜空も晴れやかで月も輝いています。

今年の「十五夜」は例年より遅い10月3日です。

そんな、今週のてぬぐいは「ウサギと三日月」です。

灰色の地色に白抜きでウサギが跳ねている柄を配し

おなじく白抜きで雲を形取り、その中に黄色で三日月を配しています。

昔から、月にウサギがいると伝承されており

古くは伝来された「仏教説話」から「今昔物語」などでも

「帝釈天扮する老人を助けようと、我が身を食料として捧げるべく

火の中に飛び込んだ、その慈悲行を後生に伝えるべく月に昇らせた。」

というように伝えられているそうです。

これが、また西洋になると「月」そのものや、

模様の見え方に対する違った解釈・考え方になるのも興味深いですよね。

今日の札幌は、時折強い日差しで暑い一日でした。

夜空も晴れやかで月も輝いています。

今年の「十五夜」は例年より遅い10月3日です。

そんな、今週のてぬぐいは「ウサギと三日月」です。

灰色の地色に白抜きでウサギが跳ねている柄を配し

おなじく白抜きで雲を形取り、その中に黄色で三日月を配しています。

昔から、月にウサギがいると伝承されており

古くは伝来された「仏教説話」から「今昔物語」などでも

「帝釈天扮する老人を助けようと、我が身を食料として捧げるべく

火の中に飛び込んだ、その慈悲行を後生に伝えるべく月に昇らせた。」

というように伝えられているそうです。

これが、また西洋になると「月」そのものや、

模様の見え方に対する違った解釈・考え方になるのも興味深いですよね。

今日の札幌は、肌寒くどんよりとした曇り空で

今にも雨が降り出してきそうな空模様です。

日中でも、すっかり長袖が必要な時期に入ってきました。

早くも、町中では11月に解禁させるフレッシュワイン

「ボジョレー・ヌーボー」の予約を受け付ける幟も目に付き始めてきました。

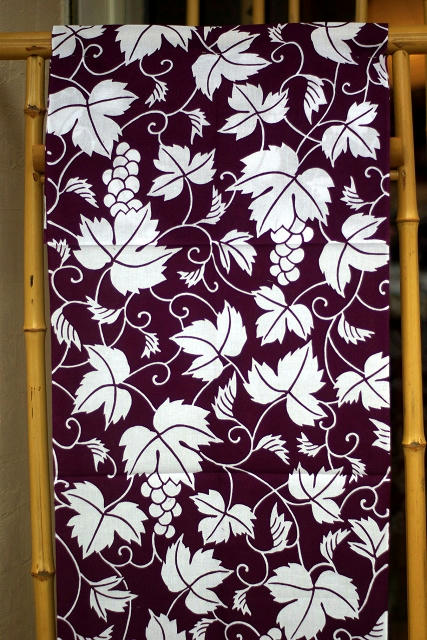

そんな、今週の手ぬぐいは「葡萄」です。

濃い紫色の地色に、全体に蔓を這わせた大きな葉から

たわわに実ったブドウの柄を白色で抜いています。

比較的大柄ですが色使いがシンプルですね。

ブドウは、生食や保存食として干しぶどう、

そして潰した汁はワインやブランデーなどのアルコール飲料や

ジュースやゼリー・缶詰など幅広く使われる果物です。

古くから山に自生していた山ブドウを除く

一般的なヨーロッパ・ブドウは、

鎌倉時代初期にシルクロードを渡って中国から伝わり

代表的な産地でもある甲州勝沼で栽培が始められ特産品となっていました。

9月に入り、玄関のしつらえもシーガラスを入れた水盤から

鉢に小石を敷き詰めドングリを散らしてみました。

そのうち、栗でも拾ってきます。

今にも雨が降り出してきそうな空模様です。

日中でも、すっかり長袖が必要な時期に入ってきました。

早くも、町中では11月に解禁させるフレッシュワイン

「ボジョレー・ヌーボー」の予約を受け付ける幟も目に付き始めてきました。

そんな、今週の手ぬぐいは「葡萄」です。

濃い紫色の地色に、全体に蔓を這わせた大きな葉から

たわわに実ったブドウの柄を白色で抜いています。

比較的大柄ですが色使いがシンプルですね。

ブドウは、生食や保存食として干しぶどう、

そして潰した汁はワインやブランデーなどのアルコール飲料や

ジュースやゼリー・缶詰など幅広く使われる果物です。

古くから山に自生していた山ブドウを除く

一般的なヨーロッパ・ブドウは、

鎌倉時代初期にシルクロードを渡って中国から伝わり

代表的な産地でもある甲州勝沼で栽培が始められ特産品となっていました。

9月に入り、玄関のしつらえもシーガラスを入れた水盤から

鉢に小石を敷き詰めドングリを散らしてみました。

そのうち、栗でも拾ってきます。